農家にとって、経営の健全性を示す重要な指標である「利益率」。「農業は本当に儲かるのか?」「自分の利益率は平均と比べてどうなんだろう?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「農家 利益率」について、その計算方法から日本の農業における平均的な統計データ、そして利益率を上げるための具体的なコツまで、徹底的に解説します。新規就農者の方から、現在の経営改善を目指すベテラン農家の方まで、すべての農家の皆さんが所得向上と安定経営を実現するためのヒントが満載です。

この項目を読むと、自身の農業経営の収益性を客観的に把握し、経営改善への第一歩を踏み出すための全体像を掴めます。反対に、ここで解説する内容を把握しておかないと、利益率の低い経営から抜け出せず、儲からない農業に陥ってしまうリスクもあるため、後悔しないよう次の項目から詳細を見ていきましょう。

目次

農家の利益率とは?平均・統計データで見る日本の農業の収益性

農家の利益率とは?農業粗収益に対する残った利益のこと!計算方法も紹介

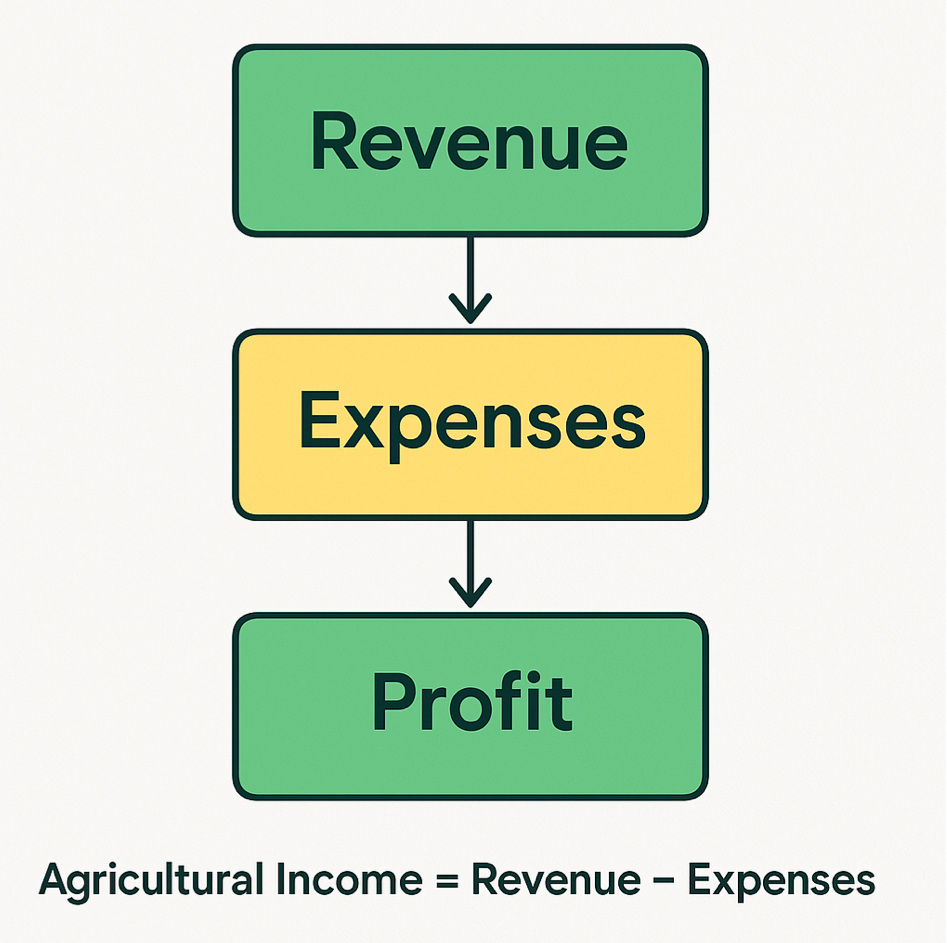

農家の利益率とは、農業で得た売上高(農業粗収益)に対して、どれだけの利益が残ったかを示す割合です。経営の健全性や収益性を測る上で非常に重要な指標となります。

主な利益率の指標には、以下のものがあります。

- 売上高営業利益率:売上高から売上原価と販売管理費を差し引いた「営業利益」が、売上高に占める割合です。本業の収益性を示す指標です。

- 計算方法:売上高営業利益率 = (農業粗収益 - 農業経営費) ÷ 農業粗収益 × 100

- 計算方法:売上高営業利益率 = (農業粗収益 - 農業経営費) ÷ 農業粗収益 × 100

- 農業所得率:農業粗収益から農業経営費(経費)を差し引いた「農業所得」が、農業粗収益に占める割合です。農家個人の所得に直結する指標です。

- 計算方法:農業所得率 = 農業所得 ÷ 農業粗収益 × 100

- 世帯農業所得率:世帯全体の収入に対する農業所得の割合。

これらの利益率を把握することで、コスト構造の問題点や、売上アップの余地などを客観的に分析し、具体的な経営改善策を立てることに繋がります。

農業で安定した高収入を得るには、利益率の理解が不可欠です。農家は実際にどれくらいの月収を得られるのか、どのように高収入を実現しているのか、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

日本における農業利益率の平均は?農林水産省の統計データでを紹介

日本の農業全体の平均利益率はどのくらいなのでしょうか。農林水産省の統計データを見てみましょう。

農業全体の売上高営業利益率は一律に約5%と断定することはできません。農林水産省の令和4年農業経営統計調査によれば、個人経営体(販売農家)の農業所得は平均約115万円、法人経営体は約424万円ですが、利益率は経営規模や作目によって大きく異なりますhttps://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/ikusei_kyogikai-93.pdf“>[1]。また、世帯農業所得率(農業所得/総所得)は全国平均で約26~27%となっていますhttps://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_05.html“>[2]。

利益率や所得は年度や経営体の区分によって変動するため、最新の公式統計を必ず確認してくださいhttps://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/ikusei_kyogikai-93.pdf“>[1]。

経営体区分別の農業所得・利益率比較表(令和4年農業経営統計調査)

| 経営体区分 | 平均農業所得 | 農業所得率(参考) |

| 個人経営体(販売農家) | 約115万円 | (変動あり) |

| 法人経営体 | 約424万円 | (変動あり) |

参照:農林水産省「農業経営統計調査 令和4年農業経営体の経営形態別経営収支の概要」https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou/pdf/einou_23.pdf“>[3]

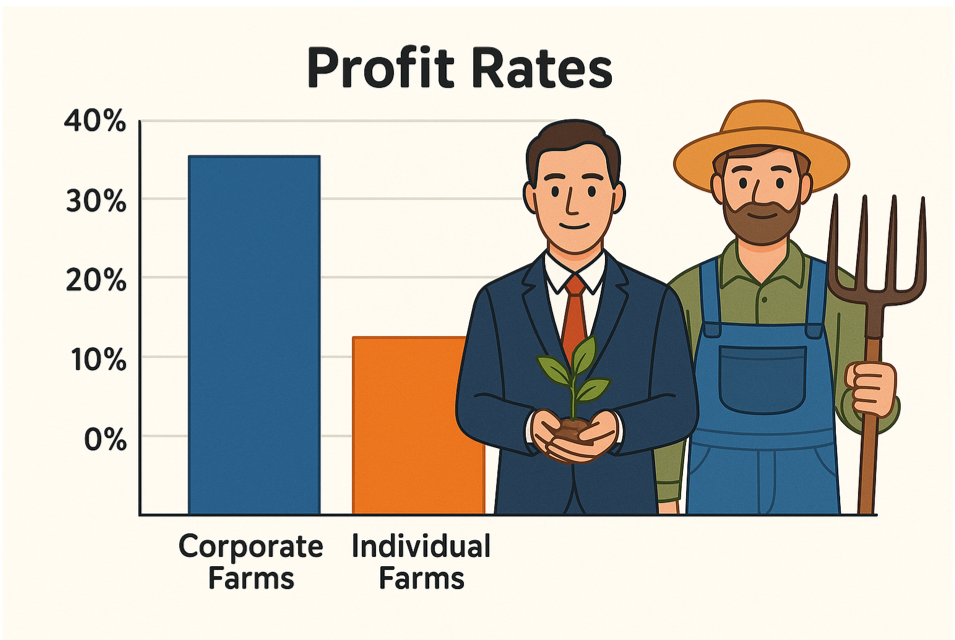

一般的に、法人経営体の方が規模拡大や生産性向上、経営効率の改善に取り組みやすいため、利益率や所得が高くなる傾向があります。

さらに、専業農家と兼業農家でも収益性に違いがあるため、ご自身の経営形態に応じた目標設定が重要です。

日本の農業における平均的な利益率や所得について、統計データをもとに解説します。多くの農家が直面する赤字経営の現状や、有機農業における収益性・労働時間などの経営指標についても深掘りしています。

農業は儲かる?利益率が低いと言われる理由と課題

「農業は儲からない」「利益率が低い」といった声を聞くことも少なくありません。なぜこのように言われるのでしょうか。農業が抱える主な課題を見ていきましょう。

- 初期投資が大きい:施設園芸や大型機械の導入など、農業を始めるには高額な初期投資が必要です。

- 天候リスク:自然災害や異常気象による生産量の変動は、売上高に直接影響し、利益率を大きく左右します。

- 市場価格変動:農産物の単価は、需給バランスによって大きく変動するため、安定した収益が見込みにくいことがあります。

- 高齢化・後継者不足:農家の高齢化(平均年齢68.5歳)や後継者不足は深刻な問題であり、経営継続や生産性向上の足かせとなることがあります。

これらの課題は、農業の利益率を圧迫する要因となりますが、適切な経営戦略と対策を講じることで克服が可能です。

「農業は儲からない」と言われる背景には、様々な理由と課題があります。特に、補助金制度への依存や、米農家が直面する厳しい現実について、以下の記事で詳細を解説しています。

【農作物別に違いを比較】利益率が高い農業は?高収益農作物の選び方も解説

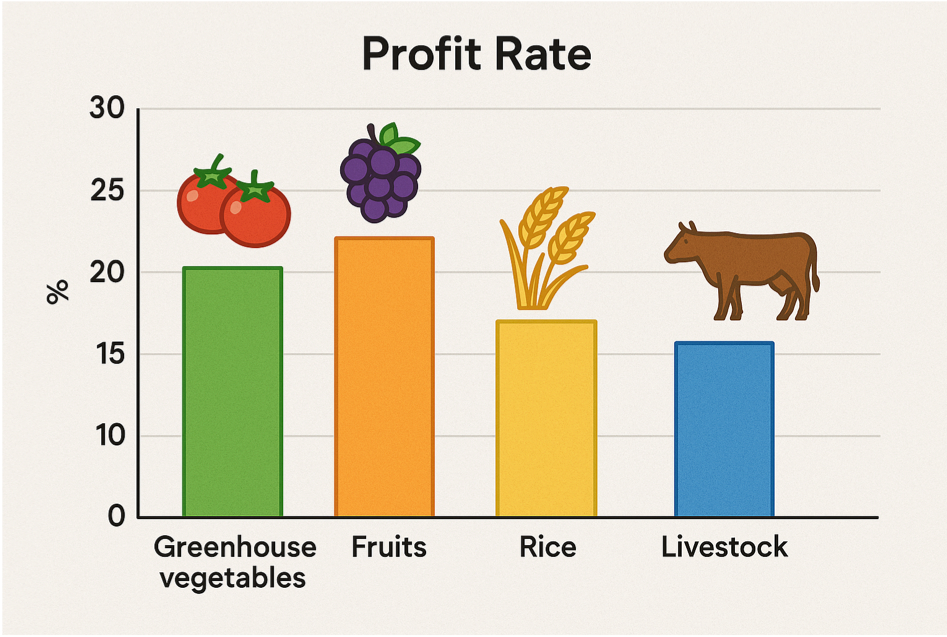

施設野菜、果樹、米、畜産など、農作物別の利益率を比較

どの農業・農作物が利益率が高いのかは、新規就農者だけでなく、既存農家にとっても大きな関心事でしょう。ここでは、主要な農作物別の利益率と所得データを比較します。

施設野菜や果樹作は他作目と比べて利益率が高い傾向にあります。たとえば、令和4年農業経営統計調査によると、施設野菜経営体の農業所得率は30%台、果樹作でも30%前後の例が見られます。一方、水田作の農業所得率は10%未満、畜産は経営形態によって10~15%程度となっていますhttps://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou/pdf/einou_23.pdf“>[3]。ただし、これらは経営体規模や地域、年度によって大きく異なりますので、最新の統計や地域データを必ずご確認ください。

農作物別・経営体別の農業所得率・利益率比較表(令和4年農業経営統計調査に基づく)

| 農作物区分 | 農業所得率(参考) | 平均所得(参考) | 特徴 |

| 施設野菜(ミニトマト、イチゴなど) | 30%台 | 331万円 | 高い生産性と品質で高収益が見込めるが、初期投資が大きい。 |

| 果樹作 | 30%前後 | 214万円 | 栽培に時間がかかるが、安定すれば高収益。ブランド化も有効。 |

| 露地野菜 | 中程度 | 218万円 | 比較的初期投資が少ないが、天候リスクや市場価格変動の影響を受けやすい。 |

| 水田作(米) | 10%未満 | マイナス(補助金依存) | 日本の農業の基幹だが、利益率が低い傾向。補助金や規模拡大が重要。 |

| 畜産(酪農、養豚など) | 10–15%程度 | 酪農820万円、養豚587万円 | 高所得が見込めるが、初期投資が非常に大きく、専門知識と労力が必要。 |

参照:農林水産省「農業経営統計調査」データに基づき作成(2023年度版など最新のデータで更新)

※上記の利益率はあくまで目安であり、個別の経営状況や地域によって大きく異なります。

特に施設野菜はミニトマトやイチゴなどで高収益を上げている事例が多く、利益率が高い農作物の代表と言えるでしょう。一方、水田作は利益率が低い理由として、米の単価の低さや、大規模化が進みにくい点が挙げられます。

どの作物が最も利益率が高いのでしょうか?儲かる農業の具体的な作物をランキング形式で紹介し、米農家が1ヘクタールあたりでどれくらい稼げるのか、その収益アップ戦略についても解説します。

あなたの農場に合った高収益農作物の選び方!農業利益率をアップを目指そう

高収益農作物を選ぶ際は、利益率だけでなく、ご自身の経営規模、技術、地域特性、初期投資などを総合的に考慮することが重要です。

- 露地栽培と施設園芸の利益率比較:

- 露地栽培:初期投資を抑えやすい反面、天候や病害虫のリスクが高いです。利益率は中程度ですが、工夫次第で高収益も可能です。

- 施設園芸:初期投資は大きいですが、天候に左右されにくく、生産性を高く保ちやすいです。イチゴやミニトマト、きのこなどの施設野菜は、安定して高利益率を狙えます。

- 具体的な高利益率農作物の栽培方法:

- 市場の需要や単価が高い農作物を選択する。

- 地域の気候や土壌に適した品種を選ぶ。

- 新しい栽培方法やスマート農業の技術を取り入れ、生産性と品質を向上させる。

- 複合経営によるリスク分散と収益安定化:

- 複数の農作物を組み合わせることで、特定の農作物の不作リスクや価格変動リスクを分散し、全体の収益を安定させることができます。例えば、米と露地野菜、または施設野菜の一部を組み合わせるなどです。

ご自身の農場に合った高収益作物を見つけるためには、有機農業のような特定の栽培方法を検討したり、経営の多角化によるリスク分散も有効です。

農家利益率を上げるための経営改善戦略【コスト削減・売上アップ】

農業経費の削減:具体例→コスト構造を見直して利益率を改善するなど

利益率を上げるには、売上アップだけでなく、経費の削減も不可欠です。農業におけるコスト削減の具体例を見ていきましょう。

- 資材費の最適化:

- 肥料や農薬、種苗の購入先を見直す、共同購入で割引を受ける。

- 必要な資材を必要な分だけ購入し、無駄をなくす。

- 人件費の最適化:

- 作業の効率化、生産性向上を図り、労働時間あたりの生産量を上げる。

- 繁忙期にのみ外部労働力を活用するなど、人件費を固定費から変動費へシフトする。

- 機械費の最適化:

- 大型機械の共同利用やレンタルを検討する。

- 省力化機械の導入による生産性向上と、メンテナンスによる機械の長寿命化。

- その他経費の削減:

- 電気代、燃料費の節約(省エネ機器導入、ソーラーパネル設置など)。

- 保険料、通信費などの固定経費を見直す。

これらのコスト削減策は、利益率改善に直結します。「農業 コスト削減 具体例」で検索すると、より詳細な情報や成功事例が見つかります。

利益率を上げるためには、徹底した経費削減が不可欠です。トラクターやビニールハウスの導入に活用できる補助金制度を賢く利用することで、初期投資の負担を軽減できます。

農業売上を増やす:販路拡大と付加価値化で収益を向上させるなど

農業利益率を上げるためには、売上高を増やすことも重要です。様々な売上アップ方法を見ていきましょう。

- 販路拡大による売上アップ:

- 直売所や道の駅での個人販売:消費者の顔が見える販売で、高単価で販売できる可能性があります。直売所 利益率も確認しましょう。

- 通販・ECサイト:インターネットを活用して全国の消費者へ直接販売することで、新たな販路を開拓し、流通コストを抑えられます。ECサイトでの農産物の利益事例も参考に。

- 法人契約:飲食店や食品加工業者など、実需者との契約により、安定した大口売上を確保できます。

- 付加価値化による売上アップ:

- 6次産業化:生産した農産物を加工・流通・販売まで手掛けることで、付加価値を高め、利益率を上げることができます。「6次産業化 利益率」で検索し、具体的な効果を確認しましょう。

- ブランド化:品質へのこだわり、栽培方法の独自性、生産者のストーリーなどを伝えることで、農産物のブランド力を高め、高単価での販売を実現します。「ブランド化 農業 利益」で成功事例を調べてみましょう。

- 農産物 単価を上げる交渉術:

- 品質や希少性をアピールし、適正な価格交渉を行う。

- セット販売や定期購入など、消費者にとってのメリットを提示し、購買意欲を高める。

利益率向上には、売上アップも欠かせません。横浜の農家が実践する具体的な販路拡大のコツや、女性農業者を対象とした補助金制度もチェックしてみましょう。

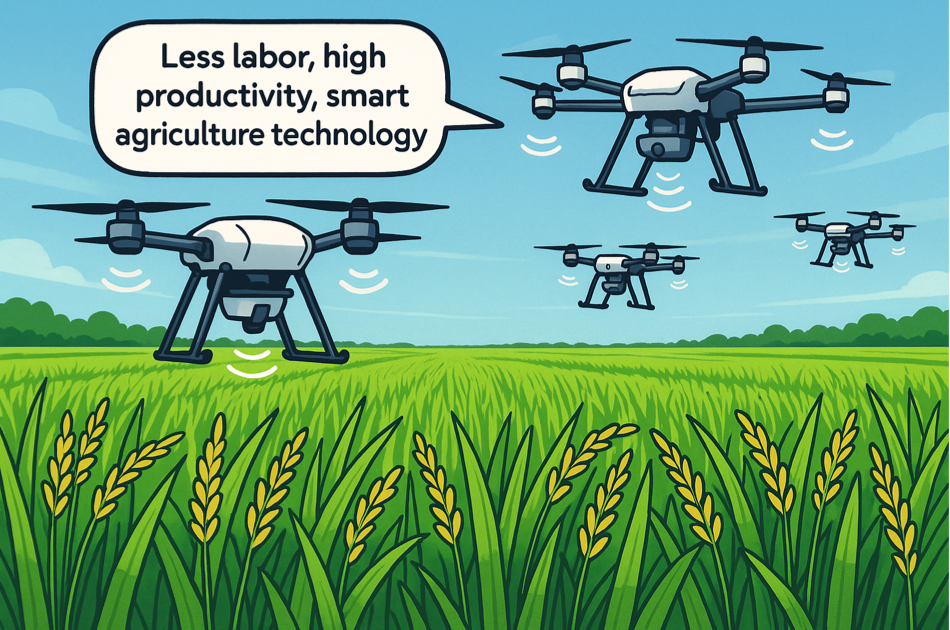

スマート農業の導入!費用対効果・生産性を高めて農業利益率を向上

近年注目されているスマート農業は、利益率向上の大きな可能性を秘めています。

- IoT農業・AI農業による栽培方法の最適化:

- センサーやドローンを活用し、栽培状況をリアルタイムでデータ化。水の量や肥料のタイミングを最適化し、生産性を最大化します。

- 病害虫の早期発見や、品質の均一化にも繋がり、ロスの削減と単価向上に貢献します。

- スマート農業の初期投資と費用対効果シミュレーション:

- 導入には初期投資が必要ですが、長期的なコスト削減と生産性向上による売上アップで、費用対効果が見込めます。

- スマート農業の導入による費用対効果は、作目や経営規模、導入機器の種類によって大きく異なります。農林水産省のスマート農業実証プロジェクトでも、投資回収には一定の期間が必要であり、経営規模の拡大や生産性向上が前提となるケースもあります。導入前に自社の経営状況に合わせた費用対効果のシミュレーションが重要ですhttps://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu/smart_agri.html“>[3]。

- 補助金制度を活用することで、初期投資の負担を軽減できる場合もあります。

スマート農業実証事業の費用対効果事例(農林水産省資料より)

| 導入事例 | 農作物・技術 | 主な効果 | 投資回収期間 |

| A農家 | ミニトマト(環境制御) | 収量1.5倍、労働時間20%減 | 約5年 |

| B農協 | 水稲(ドローン散布) | 薬剤費15%減、作業時間30%減 | 約3年 |

| C農園 | イチゴ(AI栽培支援) | 品質均一化、単価10%増 | 約4年 |

参照:農林水産省「スマート農業実証プロジェクト」関連資料

スマート農業は、利益率を劇的に改善する可能性を秘めています。農業DXとの違いや導入事例、有機農業と組み合わせた場合のメリットについて詳しく解説します。

経営形態別の農業利益率の違いと高収益のコツとは?

個人農家 vs 法人農家:農業収益性と所得の違いを比較

農業経営において、個人経営体と法人経営体では利益率や所得に明確な違いが見られます。

- 個人農家の収益性:平均所得は115万円程度と、法人に比べて低い傾向にあります。これは規模が小さいことや、生産性向上への投資が難しい場合があるためです。

- 法人農家の収益性:平均所得は424万円と個人を大きく上回ります。これは規模拡大や組織的な経営改善、スマート農業などの初期投資を行いやすい点が要因です。

経営形態を選ぶ際は、税制面や補助金制度の活用も考慮し、ご自身の経営戦略に合った形態を選択することが重要です。

個人農家と法人農家では、収益性や所得に大きな違いがあります。企業の農業参入や、有機農業を事業として行う際の成功事例なども参考にしてください。

専業農家 vs 兼業農家:農業経営の特性と農業利益率への影響を解説

農業の利益率は、専業か兼業かによっても特性が異なります。

- 専業農家:農業収入が主な所得源であるため、利益率への依存度が高いです。規模拡大や高収益農作物への特化、ブランド化などにより、農業所得の最大化を目指します。

- 兼業農家:農業以外の収入源があるため、農業の利益率が低くても世帯所得が安定しやすいです。効率化を重視し、農業にかけられる時間や労力を考慮した栽培方法や販路を選択するコツが求められます。

専業と兼業では、経営戦略が異なります。特に新規就農者向けに、1,000万円の補助金や有機農業の始め方について役立つ情報を提供します。

主業経営体・認定農業者は高収益の傾向!その要因と活用するメリットとは?

農業において高収益を実現している農家の多くは、「主業経営体」や「認定農業者」に該当します。

- 主業経営体の高収益要因:農業所得が主な所得源であり、規模も比較的大きく、経営戦略に力を入れています。専門性を高め、生産性の高い栽培方法や効率的な販売ルートを確立していることが特徴です。

- 認定農業者の活用メリット:認定農業者制度は、国が認定する農業経営のプロフェッショナルであり、低利融資や税制優遇、補助金制度の優先的な利用など、様々なメリットがあります。これにより、さらなる規模拡大や経営改善を進めやすくなります。

主業経営体や認定農業者として高収益を上げるための要因とメリットを解説します。50歳以上や60歳以上の方を対象とした農業補助金も活用しましょう。

農業利益率改善のための詳細指標と支援制度

農業経営の財務分析で農業利益率を改善しよう→売上高営業利益率・農業粗利益率・損益分岐点など

利益率改善には、自身の経営をより深く分析することが不可欠です。

- 売上高営業利益率:本業の儲かる力を示す指標。これが低い場合は、コスト構造に問題がある可能性があります。

- 農業粗利益率:農業粗収益から売上原価を引いた「粗利益」が占める割合。資材費や人件費といった直接コストが適切か判断できます。

- 損益分岐点:利益も損失も出ない売上高のライン。これを下回ると赤字になるため、把握することで目標売上高を設定しやすくなります。

- 農業 付加価値率・労働分配率:生産性や労働への配分を示す指標。

これらの詳細指標を定期的に計算し、分析することで、経営改善の具体的なコツが見えてくるでしょう。

ご自身の農業経営を深く財務分析するためには、専門家である農業コンサルタントに相談したり、確定申告の知識を身につけることが重要です。

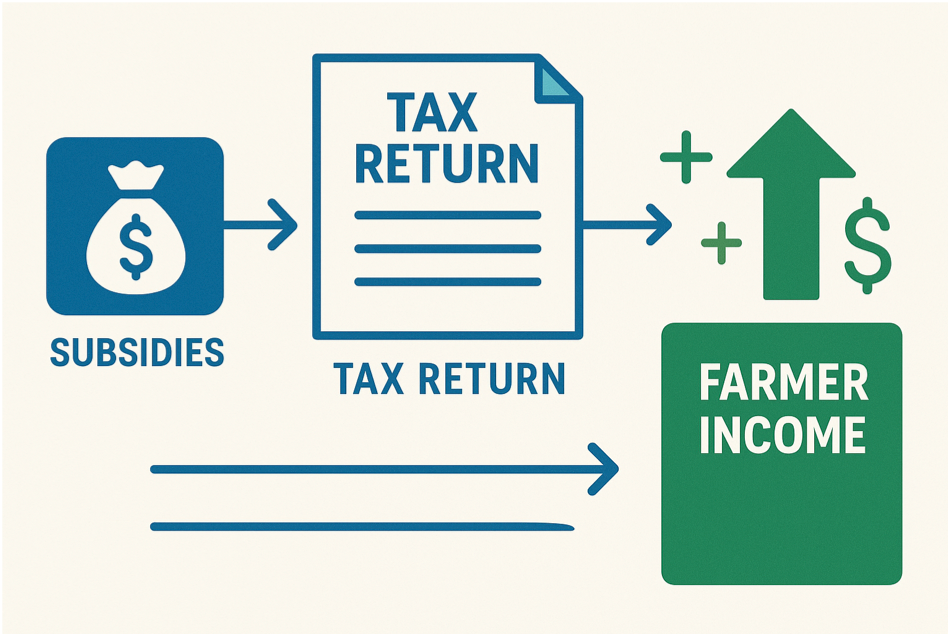

農業補助金制度・税務対策が農業利益率に与える影響もチェック→確定申告・青色申告など

国や地方自治体は、農家の利益率向上を支援するための様々な補助金制度を提供しています。

- 補助金制度:新規就農者支援、スマート農業導入補助金、6次産業化支援など、多岐にわたります。これらを活用することで、初期投資や経費の負担を軽減し、利益率を実質的に上げることができます。

- 税務対策:確定申告時の経費計上、青色申告の活用による特別控除など、適切な税務対策を行うことで、手元に残る利益を最大化できます。

- 青色申告は、確定申告の際に最大65万円の控除が受けられるなど、大きなメリットがあります。

これらの支援制度や税金対策は、利益率に直接影響するため、積極的に情報を収集し、活用しましょう。

利益率向上には、補助金制度の活用が欠かせません。補助金に強いコンサルタントへの相談や、お住まいの地域(例:横浜市)の農業補助金情報をチェックしましょう。

農業利益率を高めるため、農業経営診断システム・シミュレーションツールも活用しよう

自身の農業経営を客観的に分析し、利益率改善のための具体的な経営計画を立てるには、農業経営診断システムやシミュレーションツールが有効です。

- 農業経営診断システム:売上高、経費、生産量などのデータを入力することで、利益率や所得、コスト構造などを分析し、経営上の強みや弱みを洗い出してくれます。農林水産省が提供している農業経営診断ツールなども活用できます。

- シミュレーションツール:新たな農作物の導入、規模拡大、スマート農業機器の導入など、将来の経営戦略が利益率にどう影響するかを事前にシミュレーションできます。費用対効果の分析にも役立ちます。

これらのツールを上手に活用し、データに基づいた経営判断を行うことで、利益率向上への確実な一歩を踏み出しましょう。

データに基づいた農業経営を行うことで、利益率の向上は可能です。北海道の農業補助金情報や、最新の農家向けニュースでトレンドを把握しましょう。

【成功事例あり】農業利益率に関するよくある質問

新規就農者によくある質問「農業は儲かるの?」【儲かる農業】

新規就農者が抱える「農業は本当に儲かるのか?」という疑問に答えます。

- Q. 農業は儲かるのでしょうか?

- A. はい、儲かる農業は可能です。利益率の高い農作物の選び方、コスト削減、販路拡大、スマート農業の活用など、適切な経営戦略を立て、実行することで高収益を実現している農家は多数存在します。特に施設野菜や高付加価値な果樹、6次産業化に取り組む農家は、高い利益率を達成しています。

- Q. どこから始めればいいですか?

- A. まずは、この記事で解説した利益率の基本を理解し、ご自身の関心のある農作物別の利益率を調べてみましょう。その後、新規就農者支援の補助金制度や経営相談窓口を活用し、具体的な経営計画を立てていくことが重要です。

「農業は本当に儲かるの?」という疑問を持つ新規就農者向けに、農家売り物件や農地付き住宅の探し方など、就農を成功させるためのヒントを紹介します。

既存農家によくある質問「農業利益率が低い原因と対策は?」【農業経営 失敗談】

利益率が低いと感じている既存農家の悩みに答えます。

- Q. なぜ利益率が低いのでしょうか?

- A. 利益率が低い理由は様々ですが、主な原因としては、コストが売上に見合っていない(資材費や人件費が高い)、生産性が低い、単価が安い、販路が限られているなどが挙げられます。天候リスクや市場価格変動といった外部要因も影響します。

- Q. どのように利益率を改善できますか?

- A. まずは損益計算書を用いて、経費の内訳や売上構成を詳細に分析しましょう。その後、この記事で紹介したコスト削減の具体例や、販路拡大(直売所、ECサイト、法人契約など)、付加価値化(6次産業化、ブランド化)といった売上アップ方法を実践してください。スマート農業の導入も有効な生産性向上策です。過去の農業経営 失敗談から学び、同じ轍を踏まないことも大切です。

利益率が低いと感じている既存農家向けに、有機農業に対する消費者意識や、無農薬野菜との違いなど、経営改善のヒントとなる情報を提供します。

農業利益率の高い農家の成功事例から経営戦略を学びたいんだけど?

実際に高利益率を実現している農家の成功事例から、経営戦略のコツを学びましょう。

- 事例1:施設野菜の特化型経営

- ミニトマトやイチゴなどの施設野菜に特化し、環境制御技術を導入。高い品質と生産性を両立し、高単価での直接販売や業務用契約により高収益を達成。初期投資は大きいが、費用対効果を綿密にシミュレーションし、補助金も活用。

- 事例2:6次産業化によるブランド構築

- 米や果物を加工して、ジャムや日本酒などを開発。ECサイトや道の駅で直接販売することで、付加価値を高め、利益率を大幅に向上。ブランド化により消費者との繋がりを強化し、安定した売上を確保。

- 事例3:スマート農業でコスト削減と効率化

- IoT農業センサーや自動運転農機を導入し、人件費や資材費を削減。データに基づいた栽培方法により、生産量と品質を安定させ、効率的な経営を実現。

これらの成功事例は、あなたの農業経営に新たなヒントを与えてくれるはずです。

実際に利益率の高い農業を実現している成功事例から、経営戦略のコツを学びましょう。有機農業が本当に意味があるのか、その真実も探ります。

農家利益率を上げるため、経営戦略のコツを掴んで持続可能な未来を築こう!

これまで、農家 利益率の平均や計算方法、利益率の高い農業の農作物別データ、そして利益率を上げるためのコスト削減・売上アップ、スマート農業の活用といった具体的な経営改善戦略を解説してきました。

農業における利益率は、初期投資や天候リスクなど様々な要因に左右されますが、これらのコツを意識し、PDCAサイクルを回していくことで、着実に収益性を向上させることが可能です。特に、法人経営体は個人経営体に比べて利益率が高い傾向にあり、規模拡大や生産性向上への取り組みが所得向上に繋がります。

高齢化や後継者不足といった課題に直面する米農家や野菜農家にとっても、利益率の改善は経営継続と所得向上の鍵となります。補助金制度や税金対策も上手に活用しながら、あなたの農業経営を新たな段階へと進め、持続可能な豊かな未来を築きましょう!

- あなたの農業経営の利益率を正確に分析するために、まずは農業経営診断システムやシミュレーションツールを試してみましょう。

- 新規就農者や既存農家向けの補助金制度や経営相談窓口は、https://www.maff.go.jp/j/keiei/index.html“>農林水産省の公式サイトで確認できます。

- 利益率の高い農業の成功事例や経営戦略について、さらに詳しく知りたい方は、農業コンサルタントへの個別相談もおすすめです。

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。