新規就農や事業拡大を考えたとき、「資金面で不安がある」「どこから手を付けていいか分からない」と感じていませんか?特に、育児や家事と両立しながら農業に取り組む女性にとって、作業環境の整備や経営の安定は大きな課題です。

本記事では、そんな悩みを解決するために、女性農業者が活用できる補助金や支援制度の全容を徹底的に解説します。国の主要な制度から地方自治体の独自支援、さらには融資制度の併用方法まで、具体的な申請要件や成功事例を交えて網羅的にまとめました。

この記事を読めば、あなたに最適な資金調達の方法が見つかり、自信を持って農業経営の次のステップに進むことができるでしょう。しかし、ここで解説する情報を知らずにいると、利用できるはずの補助金を見逃したり、誤った申請で不採択になったりするリスクがあります。

理想の農業経営を実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

女性 新規就農 補助金の基礎知識と現状

女性が農業を始める際、金銭的な不安や働き方の問題は大きな壁となりがちです。しかし、国や地方自治体はこうした課題を解決するために、さまざまな補助金や支援策を積極的に展開しています。これらの制度は、単に資金を提供するだけでなく、女性が安心して農業を続けられるような環境を整えることを目的としています。補助金を活用すれば、初期投資の負担を軽減できるだけでなく、育児と仕事の両立、仲間とのネットワークづくりなど、理想の農業スタイルを築くための強力なサポートを得られます。

| 項目 | 補助金活用のポイント |

| 資金面 | 設備投資や事業拡大に必要な費用をカバーでき、自己資金の持ち出しを減らせます。 |

| 環境面 | 託児スペースや男女別トイレの設置など、働きやすい職場環境を整備できます。 |

| 人的ネットワーク | 補助金申請をきっかけに、同じ志を持つ女性農業者とのグループ活動や情報交換の場が広がります。 |

この項目では、女性農業者向けの補助金がなぜ重要なのか、そしてどのような種類があるのかを基礎から解説します。この内容を把握することで、自分に合った制度を見つけ、今後の計画を具体的に立てる第一歩となるでしょう。

女性農業者向け補助金の背景と重要性

農林水産省の調査によると、女性農業者の割合は増加傾向にありますが、育児や家事との両立、作業環境の不備といった課題を抱えているのが現状です。国や地方自治体が女性農業を支援する背景には、こうした課題を解決し、農業の担い手を確保して持続可能な農業を実現するという重要な目的があります。

愛媛県が制作した「女性が輝く農業へ 働きやすい職場づくり『労働環境改善編』」では、実際の農業現場での労働環境改善の具体事例を紹介しています。女性農業者が抱える課題と、それを解決するための5S活動、見える化、省力化の取り組みが詳しく解説されています。補助金を活用した環境整備の参考になる実用的な内容です。

女性農業者数の推移と現在の課題

近年、多様な働き方やライフスタイルへの志向の高まりとともに、農業を志す女性は増えています。しかし、家事や育児の負担が女性に集中しやすいことや、農業現場のトイレや更衣室が不十分であることなど、女性が働き続ける上での課題は依然として残っています。こうした課題を解決し、女性が農業に参入しやすい環境を整えることが、持続的な農業の発展に不可欠です。

国・自治体が女性農業を支援する理由

少子高齢化が進む日本では、農業分野においても労働力不足が深刻化しています。そこで、これまで以上に多様な人材、特に女性の活躍を促進することが重要視されています。女性農業者は、食の安心・安全への高い関心や、消費者目線での商品開発、地域のコミュニティ形成など、多岐にわたる分野で大きな役割を果たしています。国や自治体は、補助金を通じて女性の力を最大限に引き出し、農業の活性化を目指しています。

補助金活用で変わる農業の働き方

補助金を活用すれば、単に経営規模を拡大するだけでなく、働き方そのものを変えることができます。例えば、託児スペースや男女別の休憩所を整備することで、子育て世代が安心して働ける環境を作り出すことが可能です。また、アシストスーツや最新の機械を導入すれば、肉体的な負担が軽減され、年齢や性別に関係なく誰もが活躍できる職場になります。これらの環境改善は、働く女性の満足度を高め、離職率の低下にもつながります。

女性農業者 支援事業の全体像と種類

女性農業者向けの支援事業は、農林水産省や地方自治体、さらには民間団体など、さまざまな主体によって提供されています。主な支援策は「環境整備」と「グループ活動支援」の2つに大別され、それぞれ目的に応じた補助金が用意されています。

農林水産省の主要支援策(環境整備・グループ活動支援)

農林水産省は、女性が働きやすい職場環境の整備や、グループによる商品開発・販路拡大を支援する事業を実施しています。具体的には、託児スペースやトイレの設置にかかる費用を補助する環境整備支援と、女性農業者のグループ活動にかかる費用を補助するグループ活動支援があります。この支援は、令和6年度の公募要領によると、前者が上限300万円、後者が上限50万円~100万円の定額支給となっています[2]。

地方自治体独自の取組み(認定女性農業者制度等)

国の支援に加え、地方自治体も地域の実情に合わせた独自の支援制度を設けています。例えば、山形県川西町では、女性農業者を「認定女性農業者」として認定し、活動支援や情報提供を行っています[1]。こうした制度は、地域コミュニティ内での連携を促し、女性農業者が孤立せず活動を続けられるよう後押ししています。地域の独自支援制度は、国の制度と併用できる場合もあるため、自分が住んでいる自治体の情報を調べてみることをお勧めします。

支援策の選び方とメリット比較

支援策を選ぶ際には、自身の事業フェーズや目的に合わせて検討することが重要です。新規就農を考えている場合は、初期費用を抑えられる補助金や、技術習得を目的とした研修支援が役立つでしょう。すでに農業を営んでいて、事業拡大や働き方を見直したい場合は、環境整備やグループ活動支援が適しています。以下に、主要な支援策のメリットをまとめました。

| 支援策の種類 | 主なメリット | 対象となる活動例 |

| 環境整備支援 | 働きやすい職場環境を構築し、女性の定着率向上を図る。 | 託児スペース、男女別トイレ・更衣室の設置、休憩所の整備など。 |

| グループ活動支援 | 仲間とのネットワークを構築し、商品開発や販路拡大を協働で進められる。 | 新商品の開発、マルシェ開催、研修会の実施、視察など。 |

| 融資制度 | 長期的な返済計画で、大型の設備投資や事業拡大に必要な資金を調達できる。 | 加工施設の建設、直売所の設置、高額な農機具の購入など。 |

| 農業女子プロジェクト | 企業との連携を通じて、新たな商品やサービスを開発したり、ブランド力を高めたりできる。 | 企業とのコラボ商品開発、フィールドウェアの共同開発など。 |

女性農業者 環境改善 補助金の対象と申請要件

女性が農業に安心して取り組むためには、作業環境の整備が欠かせません。このニーズに応えるのが、託児スペースの設置や男女別トイレの整備などを支援する補助金です。ここでは、具体的な支援内容や対象経費、そして申請に必要な要件について詳しく解説します。

託児スペース 農業 補助金の詳細と上限額

農業現場では、子育て中の女性が働きやすい環境づくりが求められています。託児スペースの設置支援は、この課題を解決するための重要な制度です。

| 対象経費 | 支援内容 |

| 託児スペース設置 | 託児スペースの改修、備品購入、運営費用の一部などが対象となります。 |

| 設置要件 | 5名以上の女性利用者がいること、利用者から相談を受けていることなどが要件となります。 |

| 支援上限額 | 農林水産省の「女性の就農環境改善・活躍推進事業」では、環境整備支援として上限300万円が設定されています。 |

弘前市農政課が制作した「農業労働力雇用環境整備事業費補助金」の解説動画です。農地等にトイレを設置する際の費用の一部を補助する制度について、申請要件から交付決定までの流れを詳しく説明しています。補助金額は対象経費の1/2または10万円以下で、女性農業者の環境改善に役立つ実際の制度例として参考になります。

女性 農業 グループ 活動 補助金の支援内容

女性農業者が集まり、共同で課題解決や事業拡大を目指すグループ活動も、補助金の対象となります。

| 支援内容 | 詳細 |

| グループ活動支援 | 女性農業者グループが行う商品開発や販路拡大などの活動が対象となります[2]。 |

| 支援上限額 | 上限は50万円~100万円が目安です[2]。 |

| 対象活動 | 商品開発やマルシェ開催、研修会、先進地視察などが含まれます。 |

申請要件と対象者の確認ポイント

補助金は誰でも申請できるわけではありません。それぞれの制度に定められた要件を満たす必要があります。

| 申請要件 | 詳細 |

| 女性利用者 | 申請には5名以上の女性利用者がいることが重要な要件となります。 |

| 申請主体 | 農業協同組合や民間団体、地域の協議会などが申請主体となるケースが多いです。 |

| 申請方法 | 個人で申請できる補助金もありますが、グループでの申請が推奨される場合もあります。事業内容に応じて最適な申請方法を検討しましょう。 |

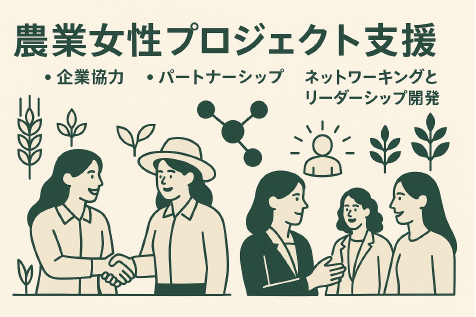

農業女子プロジェクト支援事業と企業連携の活用法

農業女子プロジェクトは、農林水産省が立ち上げた、女性農業者による社会貢献と存在感向上を目指すプロジェクトです。補助金とは異なりますが、女性農業者同士のネットワーク構築や、企業との連携による新たな価値創造を可能にする強力な支援策です。

農業女子プロジェクトの概要と参加方法

農業女子プロジェクトには、2024年3月時点で886人の女性農業者がメンバーとして参加し、37社の参画企業との連携が進められています。プロジェクトの主な活動は、企業とのコラボレーション、情報発信、メンバー間の交流などです。参加するには、農林水産省のウェブサイトから参加申込書を提出し、審査を経てメンバーとして登録されます。

東海農政局による「『GAP』ってなぁに?」では、良い農業の取り組み(Good Agricultural Practice)について分かりやすく解説しています。食品安全、環境保全、労働安全の観点から、女性農業者も取り組みやすい5Sの実践例が紹介されています。農業女子プロジェクトに参加する際の品質向上や信頼性確保に役立つ内容です。

女性農業 支援策とリーダー育成プログラム

農業女子プロジェクトでは、単なる交流に留まらず、女性農業者のスキルアップやリーダー育成にも力を入れています。

| 支援内容 | 具体的な活動例 |

| NEXTラボ | メンバー主体の自走型講座で、実践的な知識を学びます。 |

| 企業コラボ | 企業との連携を通じて、生産力、知恵力、市場力を高めます。 |

| リーダー育成研修 | 地域の中核を担う女性農業者を育成するための研修が実施されます。 |

ルンビニ農園チャンネルによる「GAP を意識した衛生管理について」では、JGAP を取得した農園の観点から意識すべき衛生管理を解説しています。トイレの定期清掃、手洗いの徹底、野菜が触れる作業台の清潔維持など、女性農業者が取り組みやすい具体的な5S活動のポイントが学べます。補助金で整備した設備を効果的に活用するためのヒントが満載です。

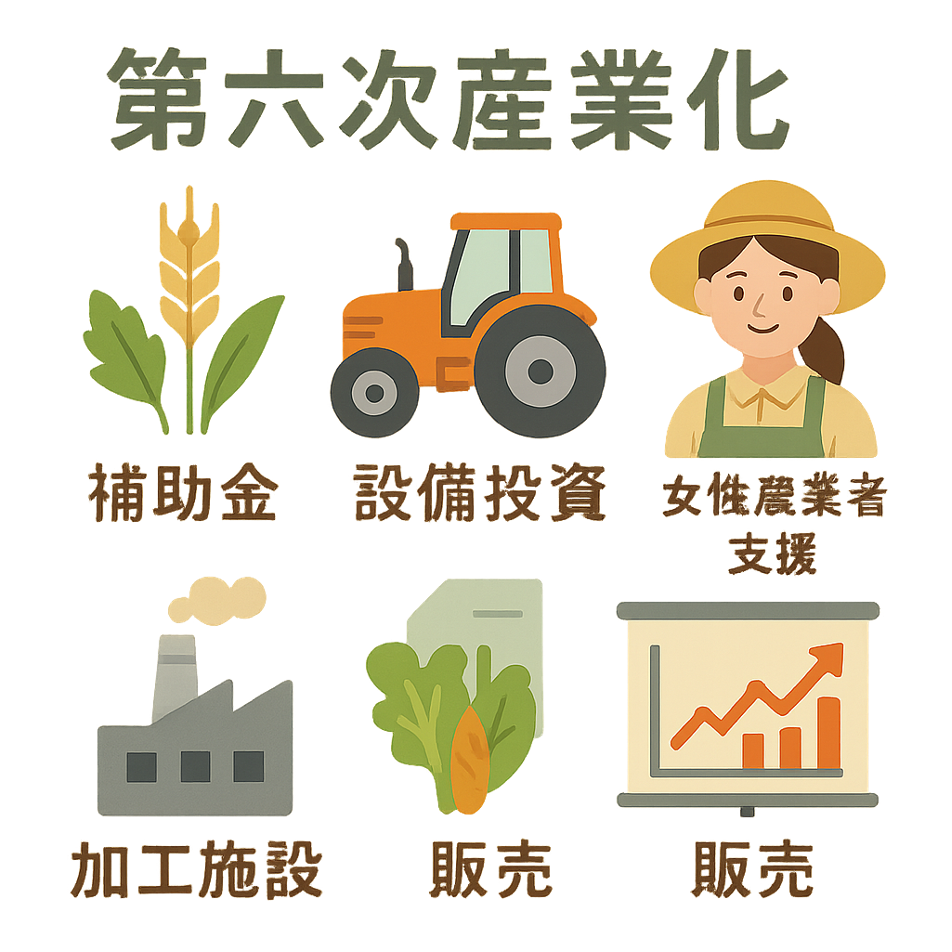

農業 6次産業化 補助金と設備投資支援の詳細

6次産業化は、女性農業者が自ら生産した農産物を加工・販売し、新たな収益を生み出す重要な取り組みです。これに関連する補助金や設備投資支援制度も多数存在し、女性がビジネスの幅を広げるための後押しとなります。

農業 補助金 設備対象範囲と女性配慮措置

女性の働きやすさを考慮した設備投資は、補助金の重要な対象です。

| 対象設備 | 支援内容 |

| アシストスーツ | 重い荷物の運搬や収穫作業の負担を軽減するアシストスーツの導入が支援されます。 |

| 高さ調整作業台 | 女性の身長や作業内容に合わせて高さを調整できる作業台の導入も対象です。 |

| 衛生設備 | 男女別トイレや更衣室、休憩室などの環境整備も含まれます。 |

これらの設備導入は、女性が長期的に健康を維持しながら働き続けるために不可欠です。

「トラクターを補助金で購入する 強い農業・担い手づくり総合支援事業」では、農業機械導入における補助金活用のポイントを解説しています。事業費が50万円以上であることや、成果目標との関連性など、女性農業者が設備投資を行う際の重要な要件が詳しく説明されています。アシストスーツや作業台などの女性向け設備導入の参考にもなります。

6次産業化推進における女性農業者への特別配慮

6次産業化を推進する上で、女性農業者は特に優遇されることがあります。例えば、日本政策金融公庫の農業改良資金では、女性の事業者が融資を受ける際に、金利面などで優遇措置が適用される場合があります。また、商品開発、販路拡大、先進地視察など、6次産業化に不可欠な活動も、補助金の対象となることがあります。

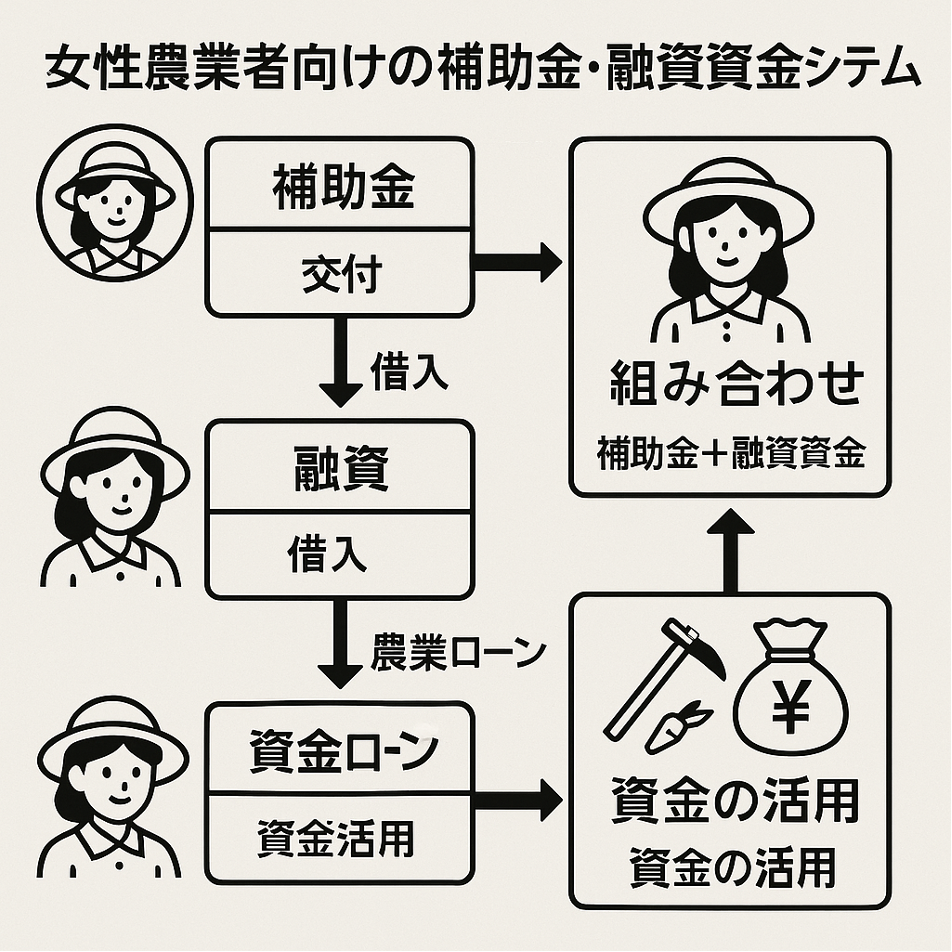

農業 助成金・融資制度の併用と資金調達戦略

補助金は返済不要な点が魅力ですが、事業規模によっては補助金だけでは資金が不足することがあります。その際、融資制度を併用することで、より大規模な事業展開が可能になります。

日本政策金融公庫の女性起業家支援資金

日本政策金融公庫は、女性が起業しやすいように特別に設けられた融資制度を提供しています。

| 融資制度 | 特徴 |

| 新規開業・スタートアップ支援資金 | 女性向けに「女性特別利率A」が適用され、通常の金利より低い利率で利用できます。 |

| 融資限度額 | 最大7,200万円まで借り入れが可能で、返済期間は最長20年です。 |

地方自治体独自の女性農業者支援制度

国だけでなく、地方自治体も独自の助成金や融資制度を設けています。例えば、山形県川西町では「認定女性農業者制度」を設け、女性農業者の経営力向上を支援しています。また、農業法人による女性の雇用を促進するための助成事業も存在します。

東京都が制作した「Let’s try 新東京都GAP」では、すでに取り組んでいる農業者の実際の事例から、GAP認証制度における具体的な取り組み内容を見ることができます。女性農業者が地域の認証制度を活用して品質向上と差別化を図る際の参考となる実践的な内容です。補助金と合わせて活用することで、より効果的な事業展開が期待できます。

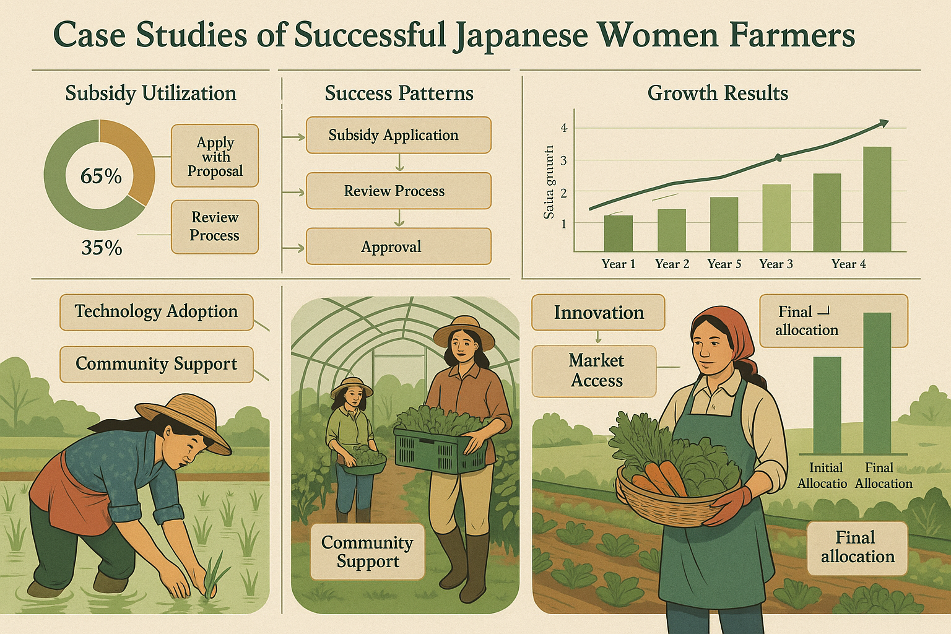

女性農業者 活躍事例と補助金活用の成功パターン

実際に補助金を活用して事業を成功させた女性農業者の事例は、今後の計画を立てる上で非常に参考になります。ここでは、具体的な成功事例と、そこから学ぶべき成功パターンを紹介します。

環境整備事例の成果と効果

マイファーム株式会社が実施した調査では、託児室や男女別トイレの設置が女性農業者の定着に大きく貢献したという報告があります。また、井関農機株式会社が開発した女性向けの小型トラクター「しろプチ」は、女性農業者の声を反映して開発され、作業効率の向上に成功しました。

グループ活動の成功事例と売上向上実績

女性農業者グループが補助金を活用して成功した事例は数多くあります。例えば、企業とのコラボレーションは、新たな商品やサービスの開発につながります。モンベルやしまむらとの協働で開発された機能性の高いフィールドウェアは、女性農業者の声を反映したことで大きな反響を呼びました。また、グループで地域ブランドを立ち上げ、マルシェ出店やオンライン販売を共同で行うことで、個々の農家では難しかった販路拡大と売上向上を実現した事例もあります。

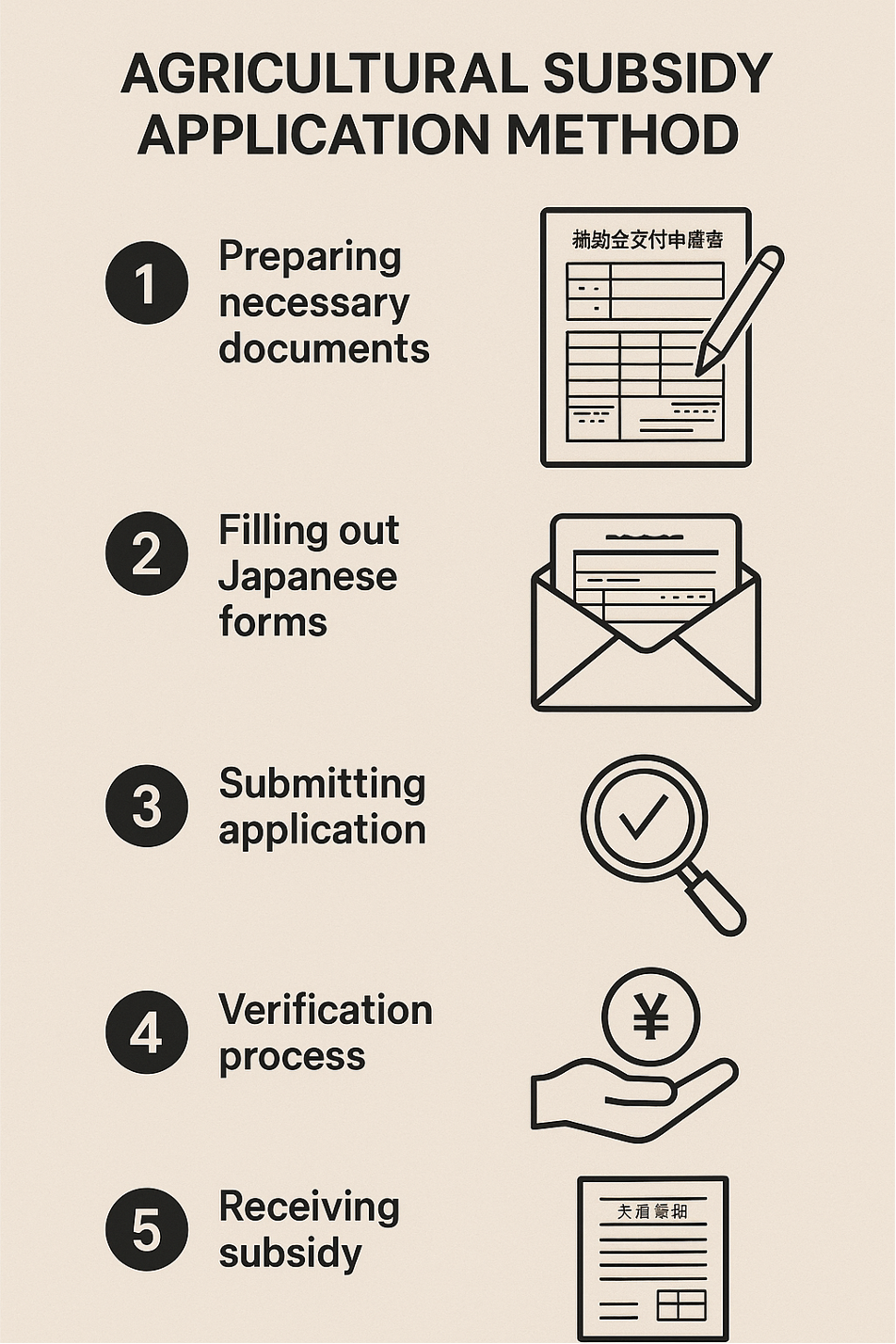

農業 補助金 申請方法と書類作成の実践ガイド

補助金を獲得するためには、適切な申請方法と、審査で評価される書類を作成することが不可欠です。ここでは、具体的な申請手順と、よくある失敗例、その回避方法について解説します。

申請書類の準備と提出手順

補助金申請のプロセスは複雑に見えますが、計画的に進めればスムーズに手続きできます。

| 準備事項 | 詳細 |

| 必要書類 | 公募要領で示された申請書や事業計画書、見積書、経費明細書、団体の規約などです。 |

| 提出方法 | 多くの補助金は、紙媒体の郵送または電子ファイルでの提出が求められます。電子ファイルの場合は、指定された形式やファイルサイズを守る必要があります。 |

| スケジュール管理 | 公募開始から締め切りまで期間が限られているため、事前に必要書類を把握し、余裕をもって準備を始めることが重要です。 |

よくある申請ミスとトラブル回避法

申請書類の不備は、不採択となる最も一般的な理由の一つです。特に多いのが、書類の記載漏れや誤り、提出期限の厳守です。事業完了期限も注意が必要で、年度内に事業を完了させることが求められるため、計画段階で無理のないスケジュールを立てる必要があります[2]。

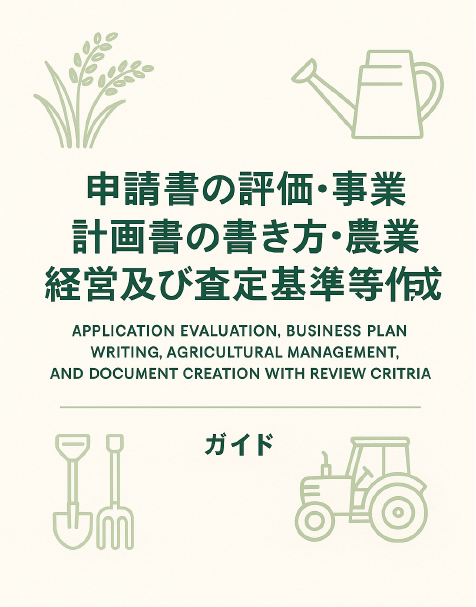

審査で評価される申請書作成と農業 経営計画書の書き方

補助金の審査を通過するためには、事業の意義や効果を審査員に明確に伝える必要があります。ここでは、評価されやすい事業計画書の書き方と、審査基準への対応方法について解説します。

効果的な事業計画書作成のポイント

事業計画書は、審査員にあなたのビジョンと事業の実現可能性をアピールするための重要なツールです。

| 記載すべきポイント | 詳細 |

| 女性利用者数 | 事業の効果を定量的に示すため、具体的な女性利用者数を明確に記載しましょう。 |

| 事業効果 | 環境改善によって生産性がどれだけ向上するか、グループ活動によって売上がどれだけ増加するかなど、具体的なデータを盛り込みます。 |

| 継続性・発展性 | 補助金終了後も事業を継続し、さらに発展させていく計画をアピールすることが重要です。 |

審査基準に対応した申請書の構成

審査員が特に重視するのは、「事業の必要性」「実現可能性」「波及効果」です。これらの項目に沿って、事業の背景、具体的な計画、そして地域への貢献などを論理的に構成することが求められます。写真や図表を活用することで、視覚的にもわかりやすい申請書になります。

農林水産省 補助金 令和7年度の最新動向

補助金の制度は毎年見直しが行われます。最新の情報を確認することが、申請を成功させる鍵です。農林水産省のウェブサイトなどで、令和7年度の予算規模や重点支援分野、申請時期などの情報を定期的にチェックしましょう。

女性農業 補助金を活用して理想の農業経営を実現しよう

これまでに解説したように、女性農業者向けの補助金や支援制度は多岐にわたります。最後に、自分に最適な支援策を見つけ、夢を現実にするためのステップをまとめます。

自分に最適な支援策の選び方と戦略

新規就農者には、初期費用を抑えるための補助金や、技術を習得するための研修支援が有効です。一方、すでに農業を営んでいる方は、事業拡大や働き方の改善に焦点を当てた補助金を選ぶと良いでしょう。個人で申請するか、グループで申請するかによっても戦略は異なります。一人で事業を進める場合は個人申請、仲間と一緒に活動したい場合はグループ申請が適しています。

申請前準備のチェックリストと相談窓口

補助金申請を成功させるためには、事前の準備が鍵となります。

| 事前チェックリスト | 相談窓口 |

| 計画の具体化 | なぜこの事業が必要か、どんな効果があるかを明確にする。 |

| 資金計画の確認 | 自己資金と補助金、融資のバランスを考える。 |

| 情報収集 | 最新の公募情報を確認する。 |

| 専門家への相談 | マイファームや農林水産省の担当窓口、地域の農業改良普及センターなどに相談する。 |

経験ゼロ・ド素人から月収110万円超えをしたWebマーケティング・SEO対策のプロが稼ぐコツ・健康・農業・子育てなどの情報をお届け(10年以上の実績・大手企業との取引経験多数)日々の生活を通して役立つ情報を発信しています。